研究プロジェクト

板橋病院

角膜

- 自己結膜組織を用いた眼表面再建手術の研究

- 角膜移植・羊膜移植・自己結膜移植の長期予後の検討

- 角膜内皮移植術における拒絶反応発生機序の解明

- 角膜と角膜移植におけるエクソソームの役割

- 角膜内皮移植術と眼内環境に関する研究

- ドライアイ治療薬と自覚症状、涙液中サイトカイン受容体発現の関係について

- 三叉神経節細胞と侵害受容器に関する検討

網膜

- 摘出ブタ網膜動脈を用いたex vivo網膜循環研究

- 遺伝子改変糖尿病動物(マウス、ブタ)を用いた眼循環と網膜神経機能の研究

- ワクチン技術を用いた低侵襲な新規糖尿病網膜症治療法の開発

ぶどう膜炎

- 非感染性ぶどう膜炎と感染性ぶどう膜炎を鑑別するためのマーカーの検討

- 眼内液を用いた網羅的PCRの確立と臨床応用

- サルコイドーシス患者における涙液中サイトカインプロファイルの検討

緑内障

- チューブシャント手術の長期予後の検討

アレルギー

- アレルギー性角結膜炎マウスモデルを用いた結膜好酸球炎症の病態解析

- アトピー性角結膜炎マウスモデルを用いた分子標的治療薬および治療ワクチンの開発

- 春季カタル患者治療における心理学的介入法の検討

- アレルギー性結膜疾患における涙液・眼表面バイオマーカーの探索的研究

- アレルギー性結膜疾患患者における結膜嚢内マイクロバイオーム解析とプロバイオティクスへの応用

- 単純ヘルペスウイルス角膜炎および帯状ヘルペス角膜炎における涙液中HSV DNA/VZV DNA量モニタリング法の開発

基礎研究総論

網膜研究(日本大学眼科客員教授・旭川医科大学眼科主任教授 長岡泰司)

私が医師になって25年以上たちましたが、その間多くの革新的な新技術が眼科医療にも導入され、眼科医療は飛躍的な進歩を遂げました。

中でも抗VEGF薬による加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫治療は眼科医にとってはノーベル賞級の大発見だと思います。

これは1990年の動物実験から始まり、一気に臨床研究までたどり着き、今や眼科診療になくてはならない確固たる地位を築いております。

この一連の進歩を目の当たりにして、基礎研究の重要性を改めて感じています。

我々眼科医はより良い医療を常に目指しています。日常臨床の中で、もっとこうしたらきっと良い治療ができるのではと思いつくこともございます。

ですが、それをいきなり患者様で試す事はもちろん許されません。まずは細胞や動物実験などの基礎研究からスタートし、自分の考えを丁寧に検証し、確実な証拠を一つ一つ積み重ねていく地道な作業が必要とされます。

もちろんそれが実を結んで上述の抗VEGF薬のような大発見につながればよいのですが、それはおそらく宝クジに当たるより確率は低いと思います。結果だけを見てしまうと基礎研究は臨床医にとっては全くの無駄と考える方々もおられるのも当然かと思います。

私は基礎研究にも20年以上取り組んでいますが、臨床医にとっても基礎研究はとても大事だと考えています。

その理由は、患者様のより良い医療を目指して一見無駄にも思える実験に取り組むことで、今の医療・医学に何が足りないかを考え、それを埋めるためにはどうすれば良いかを自問自答することにより、

自分が今行っている医療が本当に正しいのか、もっと正確な診断、もっと成績のよい治療はないのかを常に考えられるようになります。

一言で言えば、医学は万能ではないことを知り、謙虚にそしてひたむきにより良い医療を模索する手段を基礎研究を通して学ぶことができ、それが最後には患者様のお役に立つ良医をつくると信じて、後輩と一緒に基礎研究に励んでいます。

日本大学眼科医局では現在も8名の大学院生を中心に多くの先生が臨床と基礎研究を両立させ、より良い医療を患者様に届けることを夢見て、昼は臨床、夜は実験に頑張ってくれています。

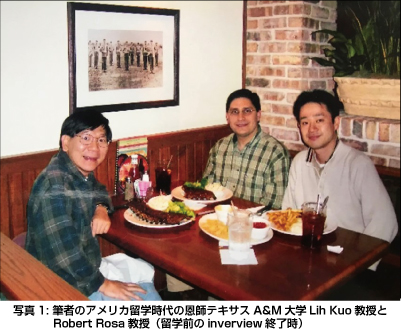

私は2年間米国テキサスに留学し、そこで得た経験と技術を日本に持ち帰り、現在も大学院の先生と一緒に新しい研究に発展させようと努力を続けています。

留学時の恩師Lih Kuo教授(写真1)には研究者としてのあるべき姿を示していただき、未だに研究のご指導を頂いております。さらに日大眼科では「東京」という地の利を生かし、たくさんの他分野の専門家との共同研究も進めております。

2018年からは糖尿病内科の第一人者である明治薬科大の櫛山教授との共同研究を開始し、糖尿病を眼科のみならず内科的な視点からも交えて多角的に研究を行っています(写真2)。

網膜細胞培養のエキスパートである帝京大学薬学部の宮田先生、ワクチン研究の第一人者である大阪大学中神先生、眼科におけるナノ点眼の先駆者である近畿大学長井先生との共同研究も現在進行中であり、自分の研究の可能性をさらに広げるには最適な環境だと思います。

医師が臨床の傍らで基礎研究も行うということは医療先進国アメリカではあまり一般的ではありません。これは日本の医学教育の良き伝統でもあります。

もうすぐ創立100年を迎える日本大学医学部眼科学教室はそのよき伝統を守り、さらに発展させるべく、多くの仲間が日本中から集まり、ここ日大から全国、そして世界にその成果を発信すべく頑張っております。

臨床でよい治療成績を目指すのは臨床医として当然のことですが、近未来の革新的眼科治療法の開発を目指す日本大学眼科の基礎研究の成果にもご注目頂きたいと思います。

(文責:日本大学眼科客員教授・旭川医科大学眼科主任教授 長岡泰司)

眼循環(in vitro, in vivo)

今では信じられないと思いますが、私が子どものころ(昭和40-50年代)は、家族が癌になったら本人には言わない(言えない)ことが一般的でした。当時は癌=死を意味していたからだと思います。

今や多くの癌は治せる時代になってきていると言われていますが、そのためにはとにかく早い段階で見つけて適切な治療を行うことが重要と認識されるようになり、そのための診断技術が治療技術や新薬とともに革新的に進歩したためだと思います。

同じ事が眼科医療にも当てはまります。たとえば、私の専門である糖尿病網膜症は糖尿病になった人にしか起こりませんし、しかも糖尿病が発症してから通常5年から10年という長い時間をかけてゆっくりと進行していきます。

同じ血管の病気である心筋梗塞や脳梗塞はあっという間に発症して治療も時間との闘いになりますが、それらと比較しても糖尿病網膜症はかなり時間的猶予のある病気と言えます。

ここで質問です。もし糖尿病と診断されたら、あなたはどうしますか?何が知りたいですか?

まずは内科を受診して血糖を正常に近づけるのは当然として、私なら次に眼科に行って時間をかけて詳しく調べてもらい、今の自分の目の状態を正確に知りたいと思います。

それと同時に、今後どれくらいの確率で視力が悪くなる可能性があるのかを、それが治療によって防ぐことができるかということを知りたいと思います。そのためにはより早期に病気を検出する方法が必要であると考えます。

そこで私が長年注目しているのが眼循環、すなわち目の血の巡り(血流)です。私のこれまでの研究成果から、例えば糖尿病患者では網膜症が発症する前から目の血流が悪くなることがわかっています。

ですので、日大板橋病院では実際に外来で目の血流を正確に評価する眼血流検査を導入し、目の健康を守る血管の状態を詳細に把握して、より質の高い眼科診療に役立てています。

基礎研究でもこの目の血の巡り(血流)に注目しています。血の巡りが悪くなって目の病気が進行すると過程すれば、薬物や生活習慣の改善(運動や喫煙、減量など)でこの血の巡りを改善することが未病(=病気になる前の段階で予防すること)につながると考えます。

我々の最新の研究成果から、点眼やワクチンで糖尿病網膜症を予防できる可能性が示されています(特許出願中)。これがもし患者様にも使うことができたら大きくご負担を減らすことができますので、今後なんとか臨床研究に持って行きたいと考えています。

(文責:日本大学眼科客員教授・旭川医科大学眼科主任教授 長岡泰司)

臨床医学の教室におけるサイエンスとは(総論)(日本大学医学部附属板橋病院眼科 松田 彰)

医学を含めたサイエンスは’巨人の肩の上に立つ’というフレーズに示されるように先人の業績の上に立って、新たな知的貢献を成すことが目標です。

臨床医学の教室では、臨床研究と基礎研究の両方を遂行しています。臨床研究は日々の臨床の中から、さまざまな形の研究(例えば何かの臨床的課題の答えを求めるための前向き介入研究、

治療法の成績評価といった後むき観察研究など)を遂行していますが、信頼性の高い結果を得るためには長い時間と多大な労力を要することが多いです。

臨床医学の講座が目指す基礎研究は臨床の中から生じた課題をバイオサイエンスの手法を用いて解析し、

最終的には臨床の場に還元することを目指したFrom bedside to bench, bench to bedsideタイプの研究と考えられます。

臨床研究と基礎研究をバランスよく組み合わせて行くことで、Clinician Scientist (臨床医の視点から基礎研究を実施して、それを臨床に生かす医師)を養成することができます。

サイエンスに貢献するためには、お作法を学ぶ必要があります。すなわち、巨人の肩の上に乗るためにはある程度のトレーニングが必要です。

実際には指導者の下で、何かのテーマに関して実際に研究をしてみることからはじまります。日本大学では大学院というシステムを使って、

サイエンスの基本トレーニングを受けることが可能です。具体的にどのようなテーマで、Clinician Scientistとしてのトレーニングを受けることができるかに関しては、

このwebサイトにある研究テーマの一覧を参考にしていただけると良いと思います。具体例の一つとして、私自身の研究テーマを紹介させていただきます。

私の研究

私はClinician Scientistを目指して、臨床と研究の両方に従事してきました。少し長くなりますが、私が辿った道のりを紹介させていただきます。

1991年に北海道大学医学部を卒業して、4年間の眼科初期研修を受けました。5年目に大学院に入学し、マウスを用いた眼炎症と角膜創傷治癒の研究を学びました。

一度臨床に復帰した後、2000年から英国のSwansea Universityに留学し、アトピー素因の遺伝的背景の研究に従事しました。

研究室のPI(principal investigator)は呼吸器内科医のJulian Hopkin先生で、1989年にヒト11番染色体上の遺伝子型が喘息発症・血中IgE値(すなわちアトピー素因)

と関連していることを連鎖解析の手法を用いた世界に先駆けて発見した方です。

その後Julianのグループは11番染色体上の高親和型IgE受容体β鎖遺伝子(FcεRIβ)上の遺伝子多型と喘息発症の関連を1993年に報告していました(Lancet 341:332-334, 1993)。FcεRIβ遺伝子はアトピー関連遺伝子の一つとして、

免疫・アレルギー学の教科書には今でもリストアップされている遺伝子です。

私は縁があって、2000年から2年間、Julianの下でFcεRIβ分子とアトピー素因の関連を調べるというプロジェクトに従事することになりました。

高親和型IgE受容体はマスト細胞や好塩基球の膜表面に発現していて、IgEが付着した上でアレルゲンがクロスリンクすると脱顆粒を引き起こし、I型アレルギー反応を引き起こすことはよく知られています。

アトピー素因の強いヒトの血球細胞には高親和型IgE受容体のβ鎖が多く発現していて、アトピー素因の形成に重要な役割を持っているのではというのが、Julianの仮説でした。

アトピー疾患の患者由来のマスト細胞や好塩基球を採取して、そこに発現されているFcεRIβを定量し、病態の重症度や遺伝子多型との相関を検証しようというのがプロジェクトだったのですが、

FcεRIβ分子が細胞膜に埋もれた分子で、抗体が取れなかったことからタンパクの定量が困難な状態でした。2年間の留学中に試行錯誤してなんとか使えるFcεRIβの抗体を作成したところで、

時間切れとなって帰国することになりました。

2002年に帰国して、理化学研究所に当時あった遺伝子多型センターでアトピー疾患と遺伝子多型の関連を調べる研究に従事することになりました。

留学中の仕事を完成させたかったことや、理化学研究所では、主業務である喘息やアトピー性皮膚炎の解析に加えて重症アトピー性角結膜炎発症の遺伝的素因の研究をしてもよいとのことで、

北海道に戻らず理研でフルタイムの研究に従事することを決断しました。留学中のFcεRIβの仕事は当時理化学研究所の免疫アレルギー科学総合研究センターにおられた岡山吉道先生と共同研究を開始、

FcεRIβ分子はマスト細胞の脱顆粒に必須の分子である一方で、過剰な脱顆粒を抑制する生体の恒常性維持に働く分子であること(すなわち一方的にアトピー素因を増強する分子ではなかった)

を10年後の2012年に論文として発表しました(Allergy 67:1241-49, 2012)。留学時に与えられたテーマに一応の答えを出すのに12年の歳月がかかりました。諦めずに粘り強く研究を継続したこと、

ヒトマスト細胞解析の第一人者である岡山先生と出会ったことによる幸運もあったかと思います。

理化学研究所ではアトピー性皮膚炎の発症と2番染色体上にあるIL1RL1遺伝子の多型との相関を発見しました(Hum Mol Genet. 14:2919-27, 2005)。IL1RL1遺伝子はST2というオーファン受容体をコードしていたのですが、

我々の論文発表から3ヶ月後にST2に対するリガンドとしてIL-33がクローニングされました。2005年のこの論文発表の直後に私は京都府立医科大学の眼科に移動し、眼科臨床に復帰しました。

今考えると、臨床医に戻るにはギリギリのタイミングだったと思います。当時の京都府立医科大学眼科は木下茂教授を中心に角膜疾患を専門にしている教室で、臨床だけでなく研究も重視していました。

私にClinician Scientistとしての生きる力を与えてくれた教室です。京都府立医大眼科で私はIL-33と眼アレルギーの関連の研究を開始しました。

IL-33は今でこそ、アレルギー研究者で知らない人はいないサイトカインの一つになっていますが、当初はリコンビナントタンパクを自作してマウスに投与、

学会でアレルギーとの関連を発表しても誰にも理解されないといった状況が続きました。2009年に順天堂大学に移動し、

IL-33の遺伝子欠損マウスを樹立した中江進先生(当時東京大学医科学研究所、現在広島大学)との共同研究をスタートし、

大学院に入学した浅田洋輔先生を中心にIL-33遺伝子欠損マウスを用いてアレルギー性結膜炎モデルを作成し、IL-33がアレルギー性結膜炎の発症に重要な役割を果たしていることを報告しました

(Invest Ophthalmol Vis sci. 2015; 56: 5194-5202)。基礎研究の成果はヒトの重症慢性アレルギー性角結膜炎の病態解析に寄与しています。

順天堂眼科で春季カタルやアトピー性角結膜炎といった重症慢性アレルギー性角結膜炎の臨床を長年にわたって担当しておられる海老原伸行先生との共同研究で、

IL-33をはじめとする2型炎症起始サイトカインが難治な重症慢性アレルギー性角結膜炎組織に高発現していることを報告(J Allergy Clin Immunol. 2019; 143:1610-1614)し、

一連の病態研究は眼アレルギーの診療ガイドライン(第3版、日本眼科学会雑誌125:741-785,2021)の中にも引用されています。

現在も重症慢性アレルギー性角結膜炎をはじめとするアトピー眼合併症の病態研究と新規治療の創出に力を入れています。

眼アレルギーに関する座談会で、海老原伸行先生(左)、木下茂教授(中央)、松田 彰(右)